皆さんこんにちは。

カナリアペイントです。

本日は、タイトルにもある通り

「現在の日本の政策金利と金利の基本について解説!」

ということでお話していきたいと思います。

今回は、不動産に直接かかわる話ではないのですが、最近話題の日本の金利政策についての話からしていきたいのですが、まずそもそも金利というのはなんなのか、金利は生活の上でどのように影響するのか、物価はどのような影響を受けるのかについて話していこうと思います。

皆さんはまず、金利とは何か知らない方も意外と多いのではと思います。(^^)/

§金利とは

→誰かからお金を借りたときに追加で返すお金のこと。

基本、お金を誰かに貸す時に利子として、金利として追加のお金を得られないと他人にお金を貸すメリットってありませんよね。( ;∀;)

まあ、お金の貸し借りで友達間であれば、無利子で単純にお金を貸してあげることもあるとは思いますが、全く知らない他人とかにお金をただで貸すだけではリスクしかありません。

そこで、金利(利子)として貸したお金にいくらかのお金を上乗せすることで貸すことのメリットを作るわけです。こうすることで金利は儲け(お礼)に代わるのです。

そして金利は、基本的に借りた期間に応じて長くなればなるほど高くなっていくんです。

大きな話でいうと、金利は、銀行やローンなどで使われているのですが、これは持ち金がなくても将来的に返済が可能であれば、銀行がローンとして代わりに払っていくというシステムです。

金利は、消費者として払うときのものだけでなく、銀行にお金を預けること(預金)をすると、お礼としてお金を銀行に預けた人は金利を得られたりします。

これで、ある程度金利についてはわかったのではと思います。

それでは、そもそも金利ってどう決まるのかについて話していこうと思います。(^^)

まず、日常に利用する「金融機関」を例に説明します。

金融機関は、皆さんから預金でお金を集めたり、お金が足りない人に貸し付けたりするのが仕事です。

金融機関は、預金者に支払う利息と、貸出しで受け取る利息の差額が儲けとなります。

たとえば、預金者から金利1%で100万円を集めて、その100万円をお金が足りない人に貸出金利3%で貸出したとしましょう。

預金者には1万円の利息を支払いますが、貸付者から3万円の利息を受け取れるため、その差額である2万円が金融機関の儲けとなります。

金融機関は一定の利益を得る必要があるため、貸出金利を下げると、預金金利も下げるのです。

つまり、預金金利が高い時は貸出金利が上がっている時なのです。

これで、預金金利と貸出金利が分かったところでこれに根本的に影響を与えるものが日本銀行が決める「政策金利」です。

§日銀(日本銀行)とは

日本の中央銀行のこと。お札を発行したり国のお金を管理したり、民間の金融機関のお金を預かったり、お金を貸したりする銀行のこと。

§政策金利とは

日銀が設定する短期金利のことで、日銀が金融機関に貸し付ける際の金利のこと。

ちなみに・・・

<政策金利が下がる>

金融機関は、低い金利で資金を調達できるので、企業や個人への貸出においても、金利を引き下げることができるようになります。

<政策金利が上昇する>

金融機関は、以前より高い金利で資金調達しなければならず、企業や個人への貸出においても、金利を引き上げるようになります。

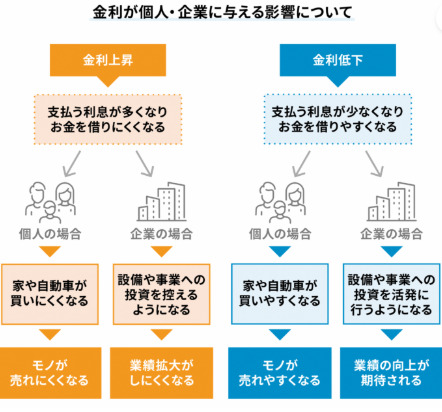

◆金利の変動による日常生活への影響とは

まずは、簡単な図で説明します。

<個人への影響>

¨金利が上がるメリット¨

・金融機関の預金金利が上がるので預貯金が何もしなくても増えていく。

・家や自動車を買う人が少なくなるためものが売れなくなり物価が上がりにくくなる。

・預貯金にお金を回す人が増える。

・

¨金利が上がるデメリット¨

・お金を変動金利で借りていると、金利上昇に伴い支払い利息が増える。

・お金の借り入れをしにくくなる。

他にも、「マイナス金利」という言葉も存在します。

§マイナス金利とは

→金融政策の一種で、民間金融機関は金利を日銀から貰うことができるので、預け入れることにより利益を得ていたのですが、マイナス金利が導入されれば、預け入れることにより逆に金利を払わなければならなくなるような金利のルールを反転させたようなもの。

こうすると何がいいのかというと・・・

↓

半ば、強制的に一般市場に滞留しがちな資金を流し込む形となります。

すると相対的に円安・株高傾向となり、経済に良い影響があるものとなります。

起業業績が良くなれば、従業員の給料もアップし、家計にも結び付き経済の好循環を期待することができるのです。

ということで、本日の投稿は以上です。(^^)/

今回で、金利についてわかってもらえたでしょうか?

また次回の投稿でお会いしましょう。